Путь в медицину: к 210-летию со дня рождения Николая Ивановича Пирогова

25.11.2020

Одним из ярчайших имён и гордостью Сеченовского Университета стал выпускник медицинского факультета Императорского Московского университета 1828 года Николай Иванович Пирогов – выдающийся хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель, талантливый педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник отечественной военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

Одним из ярчайших имён и гордостью Сеченовского Университета стал выпускник медицинского факультета Императорского Московского университета 1828 года Николай Иванович Пирогов – выдающийся хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель, талантливый педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник отечественной военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

Он родился в Москве 25 (13 по ст. стилю) ноября 1810 года в многодетной семье казначея комиссариатского военного ведомства Ивана Ивановича Пирогова и представительницы московского купеческого рода Елизаветы Ивановны Новиковой. Своеобразно об этом событии в «Записках старого врача» пишет сам Пирогов: «Мне сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго ещё вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую».

По словам родителей, будущий врач научился русской грамоте почти самоучкой в 6 лет, а домашнее его обучение началось в 1818 году. Причём, первыми его учителями были студент Императорского Московского университета и студент Московской медико-хирургической академии.

Начиная с самого детства, судьба, как бы подталкивала Николая к будущей профессии – медицине. Гостями гостеприимного дома Пироговых часто бывали Андрей Михайлович Клаус – «знаменитый оспопрививатель ещё екатерининских времен», и Григорий Михайлович Берёзкин – «оба из врачебного персонала, старые сослуживцы московского воспитательного дома; оба не доктора и не лекари».

Домашняя игра в лекаря возникла под впечатлением, произведённым на Николая знаменитым доктором Ефремом Осиповичем Мухиным, в то время уже профессором Московской медико-хирургической академии, который был приглашён к заболевшему ревматизмом старшему брату после долгого неудачного лечения несколькими докторами.

Приглашение Мухина, который блестяще справился с болезнью брата, можно объяснить и случайностью, и знаком судьбы, однако в дальнейшем он стал для Пирогова учителем, наставником и добрым ангелом-хранителем. Именно он посоветовал отцу отправить Николая на медицинский факультет Императорского Московского университета (ИМУ), приписав ему в документах 2 года, поскольку поступать в университет разрешалось только с 16 лет. Для юного Николая Пирогова, кажется, не могло быть другого выбора: «… игра в лекаря так полюбилась мне, что я не мог с нею расстаться и вступил (правда, ещё ребёнком) в университет». Вступительный экзамен Николай благополучно сдал с уверенностью, он знал гораздо больше, чем от него требовали на испытании.

В первый же год своего обучения на медицинском факультете Пирогов, навещая своего первого учителя казеннокоштного студента-медика Феоктистова в университетском «общежитии», познакомился со студентами старших курсов. От них он получил много полезных советов и знаний, гордился и бережно хранил дома полученные от старших товарищей анатомические препараты, скорее всего, тайком вынесенные из анатомического театра Х.И. Лодера, а также купленный у них же гербарий почти 500 медицинских растений, который он в дальнейшем в течение нескольких лет продолжал аккуратно пополнять.

В год окончания учёбы счастливое стечение обстоятельств сопутствовало 18-летнему Николаю, который не представлял своё будущее с дипломом лекаря без средств и возможности найти место, но чувствовал «неотступное желание учиться и учиться». В 1828 году был объявлен набор университетских выпускников для поездки за казённый счёт за границу с целью дальнейшего образования. На приглашение Мухина поехать в Профессорский институт при Императорском Дерптском университете для приготовления к профессорской деятельности Пирогов согласился с неожиданной для него самого решимостью. Эта поездка давала ему возможность облегчить материальное положение семьи, а также продолжить образование, то есть воплотить свою заветную мечту.

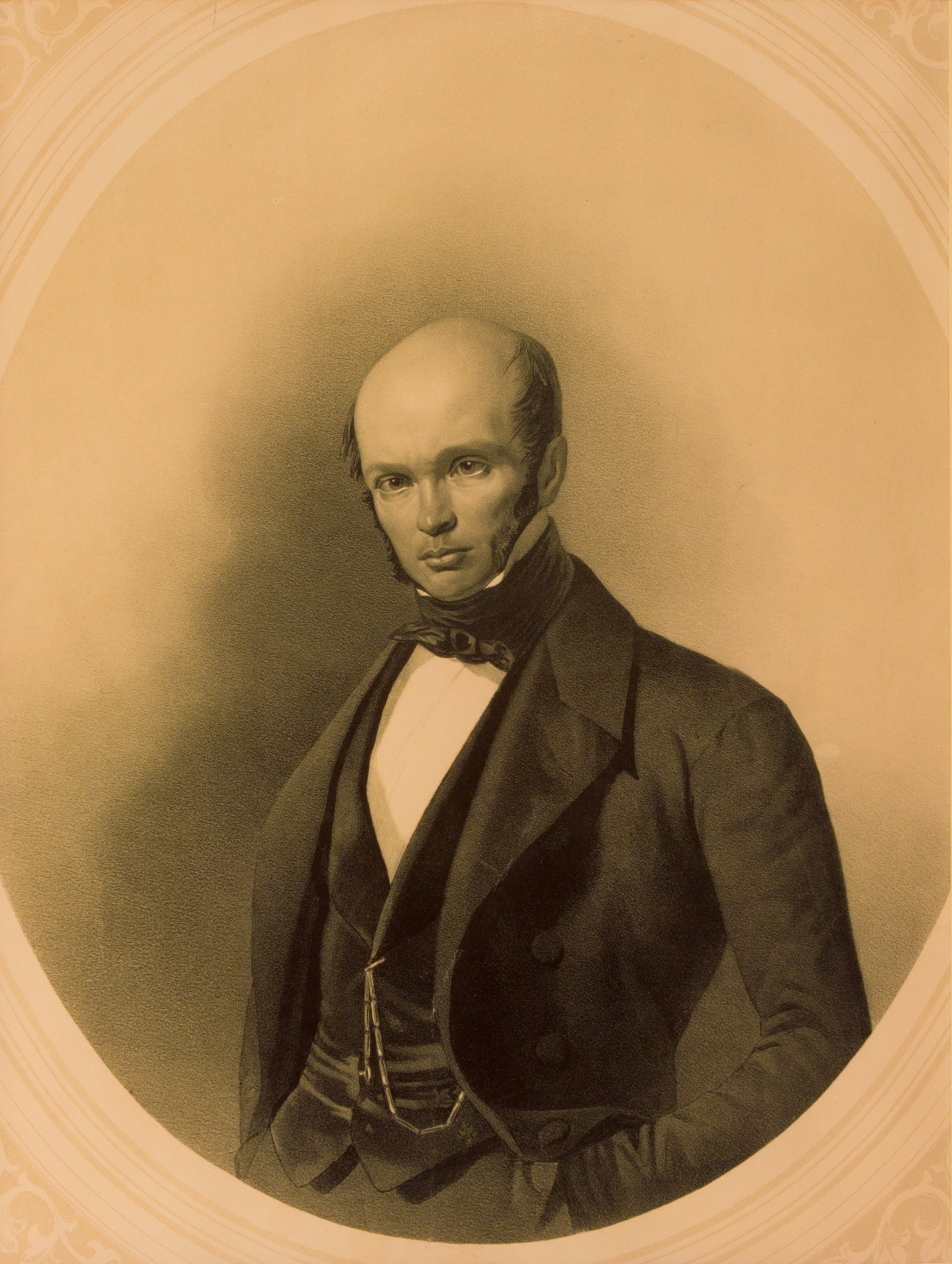

В экспозиции Музея достойное место занимает графический портрет Пирогова студенческих времён, набор инструментов для стафилорафии конструкции, прижизненное издание классического труда «Анатомия и хирургия артериальных стволов и фасций» на немецком языке, который принес 28-летнему русскому учёному мировую известность: на родине он был удостоен Демидовской премии Российской Академии наук.

Украшение экспозиции – живописный портрет Пирогова (художник В. Голубова, 1893 г., копия работы И.Е. Репина), Памятная медаль IX съезда общества русских врачей с изображением учёного (1904). Память об историческом событии – открытии памятника великому учёному 3 августа 1897 года на территории Клинического городка – оживает в акварельном эскизе памятника Пирогову (автор В.О. Шервуд, 1895 г.) и ленте с венка, возложенной к памятнику в день его открытия.

В фондах Музея хранятся листы прижизненного издания многолетнего труда великого хирурга «Ледяная анатомия» – первого атласа топографической анатомии по разрезам в трёх направлениях человеческого тела; подписные листы благотворительного сбора пожертвований на сооружение памятника Пирогову и другие документальные и книжные памятники.